Anders zusammen leben

Wie wollen wir leben? Wie kommen wir miteinander klar, wie viel Platz brauchen wir, wie viel Zeug brauchen wir? Und was hat das damit zu tun, wie das mit dem Klima, mit der Natur, mit der Erde und mit uns weitergeht? Schon interessante Fragen. Immer mehr Menschen fragen sich das gerade. Einige sehen die Lösung in einem Leben in Gemeinschaft.

Jeden Tag was Neues anziehen – ohne zu bezahlen? Eine Riesen-Auswahl an Klamotten und alles umsonst? In der Kleiderkammer der Kommune Kaufungen kannst du mitnehmen, was du brauchst und reinhängen, was du gerade nicht brauchst. Auch die Leute vom Dorf machen mit.

Aber was ist, wenn ich gerade heute meinen Lieblingspullover anziehen will – und er ist dreckig? Oder hat ein Loch? Oder ist nicht da?!

Ich hatte gelesen, dass sie in der Kommune Kaufungen in Nordhessen alles teilen und sogar eine gemeinsame Kasse haben. Das fand ich spannend. Gemeinsame Kasse? Wie soll das funktionieren?! Das gibt doch dauernd Streit. Ich wollte wissen: wie kriegen die das hin – wo wir uns zu zweit schon manchmal übers Geld zanken. Ich bin hingefahren.

Aber zuerst war ich im Ökodorf Sieben Linden.

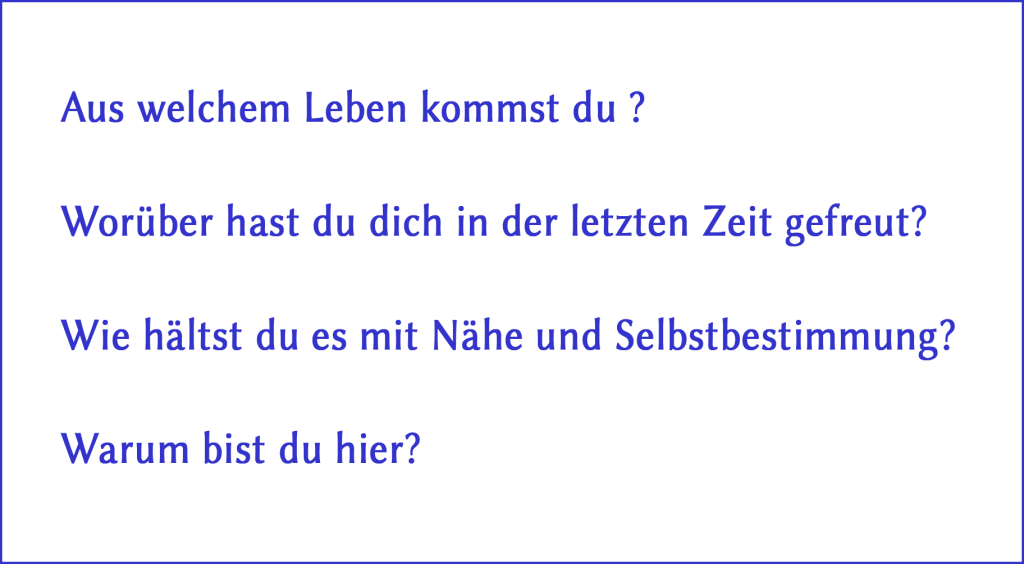

Diese vier Fragen sollten wir zur Vorstellungsrunde im Ökodorf beantworten. Ein überraschender Einstieg in das Infowochenende, volle Power mitten rein gesprungen. Eine gute Einladung, über sich nachzudenken und sich zu zeigen. Alle Teilnehmer* haben ehrlich darauf geantwortet. Jetzt konnte ich mir die Namen und Gesichter merken, zu jede* hatte ich jetzt einen Film mit einer Geschichte. Eine offene, persönliche, wohlwollende Atmosphäre ist den Menschen hier anscheinend sehr wichtig.

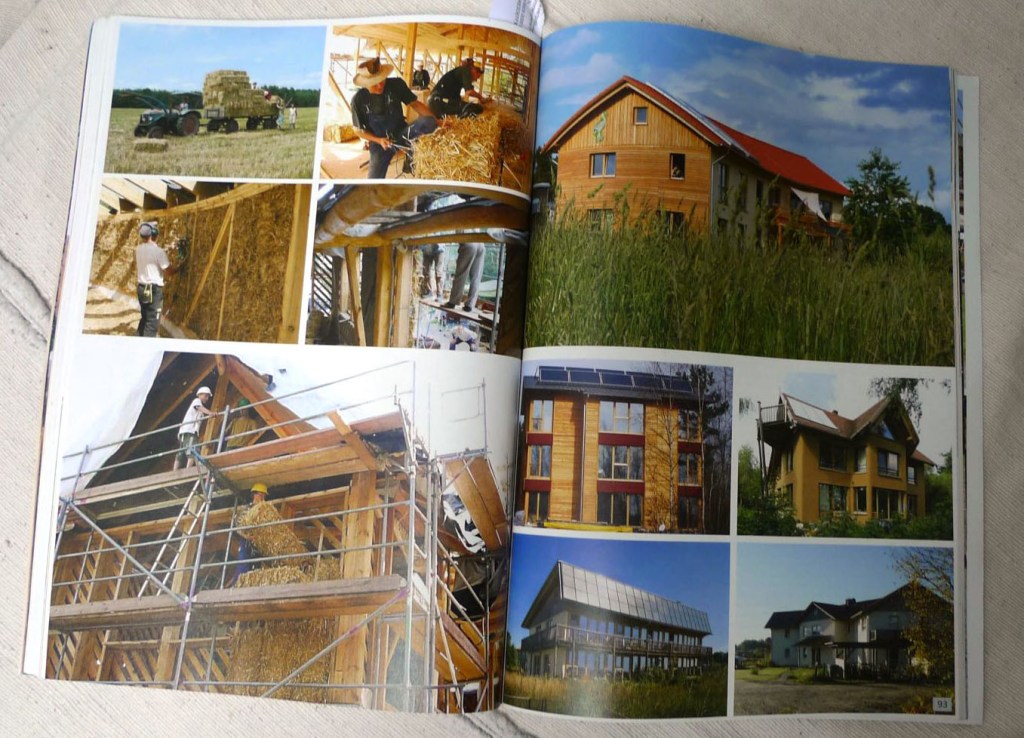

Anders zusammen leben, in Frieden miteinander und mit der Natur, zukunftsgerichtet, ökologisch – eine Gruppe junger Leute hat ein Dorf gegründet, um das zu leben. Das war 1997. Sie haben einen alten Bauernhof in Sachsen-Anhalt renoviert und das Ökodorf Sieben Linden gegründet. Dann haben sie Häuser gebaut. Strohballenhäuser.

Heute leben in Sieben Linden 100 Erwachsene und 40 Kinder.

Wie sie leben und arbeiten, wie sie sich organisieren, was sie anders machen, darüber findet ihr alles Mögliche im Internet. Hier ein paar Eindrücke von meinem Besuch.

Als wir ankamen, war es schon dunkel. Richtig dunkel – es gibt keine Straßenlampen im Ökodorf Sieben Linden. Dafür einen wunderschönen Nachthimmel. Und still war es. Richtig still. Das Dorf ist autofrei. Ich habe selten so gut geschlafen wie dort. In einem Haus aus Stroh!

Bei einem der Häuser hatten die Baumeister den Ehrgeiz, ein Haus nur aus regionalen Rohstoffen und komplett in Handarbeit zu bauen, also ohne Maschinen und Strom und möglichst ohne Abfall. Sie haben alte Nägel geradegekloppt und Baumstämme mit der Handsäge zersägt. Es hat gedauert, aber sie haben es geschafft. Am Ende waren zwei Eimer Abfall übrig.

Alpakas statt Rasenmäher. Alpakas sind reinliche Tiere. Sie machen nicht überallhin sondern nur an bestimmten Plätzen. So kann man im Sommer die Liegewiese nutzen.

Es gibt kein einziges Wasserklo im ganzen Dorf – ausschließlich Komposttoiletten. Diese schlimmen Geruchsteine oder Raumspray braucht man aber nicht – man riecht: nichts!

Ein Dorf im Flugmodus: im Dorf werden keine Handys benutzt.

Wenn du nicht gerne kochst, brauchst du hier nie wieder zu kochen. Du kannst jeden Tag essen gehen. In der Gemeinschaftsküche kreieren Profiköch* jeden Tag köstliche Menüs, vegetarisch und vegan. Alle machen regelmäßig Dienste, das muss nicht in der Küche sein.

Die Kinder werden von der Gemeinschaft mitgetragen, finanziell und in der Betreuung. Auch die Alten werden hier von Mitbewohner*n betreut. Einmal wollte eine junge Frau unbedingt im Dorf einziehen, sie hatte aber das Geld für die Genossenschaftseinlage nicht. Eine ältere Bewohnerin hat ihr das Geld geliehen und die junge Frau hat sie gepflegt. Eine tiefe Freundschaft ist daraus entstanden.

Du kannst in Sieben Linden als Familie zusammen leben, in einer Frauen-WG, in einer Männer-WG, in einer gemischten. Du kannst auch allein leben, im Bauwagen oder im Mini-Haus. Die Regel für alle ist: jeder und jede hat 16 qm Wohnfläche zur Verfügung. Wegen des ökologischen Fußabdrucks.

Das hier ist so ein Mini-Haus mit 16 qm Wohnfläche. Die Bewohnerin hat es selbst gebaut.

Ich habe die Siebenlindener* gefragt, was die ganze Sache zusammenhält. Seit über 25 Jahren? Wie kann das funktionieren? Sie sagen:

Da ist zuerst das Comitment. Die Verpflichtung ist klar geregelt. Ankommen, Aufnahme, Zusammenleben, Ausstieg, Entscheidungsfindung. Finanzen. Die Regeln haben sie gemeinsam erarbeitet und sie wurden und werden immer wieder überprüft und angepasst.

Dann sind da die gemeinsamen Werte. Dies sind die wichtigsten:

1. JEDES Wesen hat Rechte. Jede* wird gesehen und gehört. Und jede* bestimmt mit. Soziokratie statt Demokratie – Jede Stimme zählt – und nicht: die Mehrheit bestimmt. In Sieben Linden haben sie von Anfang an bewusst darauf geachtet, wie sie miteinander umgehen und wie Entscheidungen und Regeln gefunden werden. Sie setzen sich regelmäßig zusammen und untersuchen, ob die Regeln noch passen und das Zusammenleben für alle stimmt.

2. Das harmonische Zusammenleben mit allen Wesen, miteinander und mit der Erde ist der zentrale Wert, der diese Menschen zusammengeführt hat. Dafür wurde das Dorf gegründet. Ein* Siebenlindener* verbraucht ein Drittel des ökologischen Fußabdrucks eine* durchschnittlichen Deutschen.

Was sie noch geantwortet haben: Ehrlichkeit ist ganz wichtig, damit es funktioniert. Nun ist Ehrlichkeit ein zartes Pflänzchen in Gruppen und Gemeinschaften, es braucht eine vertrauensvolle Atmosphäre. In dem Video „Kein richtig falsches Leben“ von Michael Würfel wird über Langstreckenflüge diskutiert. Natürlich ist man im Ökodorf gegen Flugreisen. Dass einer von ihnen, der eine Flugreise machen will (nach 20 Jahren), frei sprechen kann und nicht fertiggemacht oder unter Druck gesetzt wird, das hat mir unglaublich imponiert. Auch dass nicht unbedingt eine Lösung gefunden werden muss. Dass man es wichtiger findet, den Standpunkt de* Anderen zu verstehen und wohlwollend miteinander umzugehen, als Recht zu haben.

Auch Selbermachen und zusammen arbeiten ist gut für den Zusammenhalt. Als die Menschen im Nachbardorf gesehen haben, dass sie hier gute Handwerker* und keine Spinner* sind, haben sie das neue Dorf akzeptiert.

Na, und dann das Feiern! Das Feiern gehört unbedingt dazu. Osterspaziergang mit Eiersuchen, zusammen draußen essen, Kneipe, Disco und Kartenspiel mit dem Nachbardorf, das Sonntagscafé mit Kaffee und Kuchen, eine Baum- und eine Hogwarts-Hut-Zeremonie für neue Freiwillige im Ökologischen Jahr, Begrüßung der neuen Mitglieder, Begrüßung der Babys, Hochzeiten und Beerdigungen.

Wie sie feiern, das ist wirklich sehenswert, die Spiele, die die Kinder spielen, klasse! Ohne Hüpfburgen und Remmidemmi und wirklich ganz anders.

Okay, wenn man aufs Land zieht und ein Dorf gründet, kann man dann alles anders machen und Sachen ausprobieren. Aber wir können ja nun nicht alle Dörfer gründen. Und nicht jeder will aufs Land ziehen.

Ich habe auch Menschen besucht, die zusammen leben, aber nicht auf dem Land, sondern mitten in Köln.

Zehn Menschen wohnen in diesem Haus. Seit über 30 Jahren. Mehr oder weniger zusammen. Sie haben mich zum Kaffee eingeladen.

Das Haus liegt in der Innenstadt, es ist trotzdem ruhig. Es hat eine gute Bausubstanz, aber es war eine Ruine, als sie es 1986 gekauft haben. Zwei Jahre lang haben sie es gemeinsam renoviert. Wegen der Förderungen, ohne die sie es nicht hätten finanzieren können, mussten sie es als Einzel-Eigentümer* erwerben. So wurden auch die Wohneinheiten nach Familien aufgeteilt – je nach Bedarf. Es wurden auch Wohnungen ausgelost.

Sie waren jung, gleich alt, die Kinder auch. Jetzt sind sie alle alt, die Wohnungen eigentlich viel zu groß, aber das Haus ist Heimat geworden. Sie können die Tür zumachen – und haben ein Auge aufeinander. Ein Bewohner wäre wohl längst im Heim, wenn er woanders wohnen würde. Sie haben schon mal überlegt, dass Platz wäre für eine Pflegeperson, falls das mal nötig wird.

Alle zehn sind von Anfang an dabei. Das ist schon besonders. Wie haben sie das geschafft? Sie sagen:

Wir lieben uns nicht, aber wir reden miteinander. Die Baustelle und das ganze Projekt zu stemmen, hat zusammengeschweißt. Auch dass man sich finanziell geholfen hat damals. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind. Und wenn man dann aus dem Urlaub kommt und die Nachbarin hat für einen gekocht, dann ist das auch Heimat.

So zu leben, zusammen mit Freund*en, in einem schönen Haus, das würde sicher vielen Menschen gefallen. Vor allem, wenn man gerne in der Stadt wohnt. Das wird nur gerade immer schwieriger. Und teurer. Du hast nicht viel – und bezahlst jeden Monat Geld an einen, der eigentlich schon viel hat. Nicht so lustig.

Wie wär das denn, wenn alle gleich viel hätten?

Das fanden ein paar Leute eine gute Idee – und haben eine Kommune gegründet. Seit fast 40 Jahren leben sie zusammen, heute sind sie 50 Erwachsene und 30 Kinder. In dem nordhessischen Dorf Niederkaufungen haben sie Land und Häuser gekauft und diese ökologisch saniert.

Auf ihrem Hof bauen sie ihr eigenes Gemüse an, ein berühmter Pomologe betreut den Obstanbau. Ihre Käserei ist legendär, über den Landkreis hinaus.

Es gibt einen Hofladen, eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine Fahrradwerkstatt, eine Tagespflege und einen Kindergarten. Das Dorf ist froh – der Landkreis auch.

Für Strom und Heizwärme haben sie ein Blockheizkraftwerk, das Holz kommt aus der direkten Umgebung.

Heißwasser für die Wohngebäude wird mit der Solaranlage erhitzt. Für Gartenbewässerung, WC-Spülung und Waschmaschinen wird Regenwasser gesammelt.

Haushaltsgeräte und Maschinen nutzen sie gemeinsam, so kommt man mit viel weniger Geräten aus. Wo es geht, wird recykelt. Auf der Baustelle konnten sie viele Tonnen Baumaterial wiederverwenden und mussten nicht so viel kaufen.

Viel mit dem Auto rumfahren müssen sie auch nicht. Arbeitsplätze, Kindergarten und Wohnungen liegen dicht beieinander. Einkäufe werden zentral organisiert. Für Bus und Bahn teilen sie sich übertragbare Monatskarten. Sieben PKWs stehen für alle zur Verfügung.

Ein Profi-Team kocht wochentags in der Gemeinschaftsküche. Alle machen Dienste, nach Neigung (Wäsche, Küche, Müll, usw.)

Der Waschsalon. Eine eigene Waschmaschine, die Platz in der Wohnung wegnimmt und Geld kostet? Brauchst du hier nicht.

Sie sagen: „Wir leben einfach.“ Und: „Wir fliegen nicht.“

Sie treffen sich regelmäßig und Entscheidungen werden im Konsens getroffen.

Die Kommune funktioniert wirtschaftlich wie ein einziger Haushalt. Du gibst, was du hast und nimmst, was du brauchst. Alles, was du verdienst, geht in die Kasse. Davon wird alles bezahlt, Essen, Energie, Wohnen. Es gibt eine Bargeldkasse, wo jede* sich bedienen kann, mit einer Liste. Alles über 150 € wird eingetragen.

Anscheinend funktioniert es.

Natürlich teilen sie nicht alles. Sie haben ihre privaten Bereiche. Und wenn ich nicht will, dass mein Lieblingspullover jemand anderes anzieht, dann lasse ich ihn in meinem Zimmer.

Auf meine Frage, was die Kommune seit fast vierzig Jahren zusammenhält, hatten sie in der Kommune Kaufungen ähnliche Antworten wie in Sieben Linden:

- Gemeinsame Werte,

- unterschiedliche Menschen

- und eine Mindestgröße, so dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann.

Die gemeinsamen Werte sind: Transparenz, Ehrlichkeit, eine ökologische Lebensweise, Entscheidungsfindung im Konsens, das gemeinsame Wirtschaften und Arbeiten und die Auflösung von Machtstrukturen. Auch denen von Kleinfamilien. Die Kaufunger verstehen sich als politische Kommune.

Irgendwas müssen diese drei Gemeinschaften richtig machen, dass sie so lange halten.

Ich hab mich gefragt, was das Geheimnis ist, ob es ein Muster gibt für funktionierendes Zusammenleben.

Die Quantenphysikerin und Hirnforscherin Danah Zohar sagt, die Grundlage für kreative und nachhaltige Systeme sei „spirituelle Intelligenz“.

Die Merkmale „spiritueller Intelligenz“ sind zum Beispiel Mitgefühl, gegen den Strom schwimmen, sich von Visionen und Werten leiten lassen und Verschiedenartigkeit wertschätzen.

Ich habe noch was gefunden. Dies ist eins der schönsten und lustigsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen hab: „Sand Talk“ von Tyson Yunkaporta (Berlin 2021).

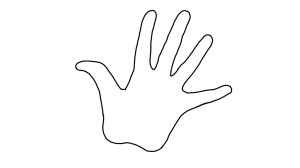

Yunkaporta beschreibt ein ganz einfaches Muster, das auf jedes Zusammenleben passt – und das du immer bei dir hast:

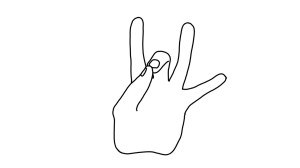

In deiner Hand!

Hier ist das Muster. Achtung! Die Reihenfolge ist wichtig!

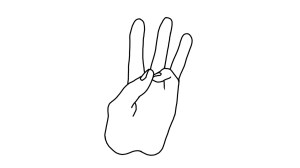

1. Respect (Respekt)

Respekt vor dem „Anderen“. Ob das Zusammenleben funktioniert, Freude macht und Bestand hat, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir mit denen umgehen, die anders sind. Die anders aussehen, anders reden, anders denken, anders ticken, andere Bedürfnisse haben.

Wenn wir sie nicht ausgrenzen und bekämpfen – sondern versuchsweise in ihren Schuhen laufen, sind wir ja oft überrascht, dass wir das, was uns erst so komisch vorkam, auch irgendwie kennen. (Yunkaporta sagt: weil wir selber eben auch oft Idioten sind.)

Dann können die, die anders sind, unsere wertvollsten Lehrer sein. Die Gemeinschaften, die ich besucht habe, respektieren das „Andere“. Und schätzen die Vielfalt.

2. Connect (Verbindung)

Funktionierende Gemeinschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigentlich gut ist. Ich finde, sie haben Recht: wenn wir nicht von Natur aus hilfsbereit, mitfühlend und fürsorglich wären, wären wir längst ausgestorben. Kein Neugeborenes würde überleben. Eine Gemeinschaft, die Kinder unterdrückt und Frauen missachtet, ist zum Scheitern verurteilt.

Eine Gesellschaft, die die Verbindung zum ihrem Umfeld verloren hat, auch.

In den Gemeinschaften, die ich besucht habe, übernehmen sie Verantwortung füreinander – und für den Ort, den sie bewohnen. Für die Erde. Man muss sich nicht lieben, nicht mal mögen – aber man ist sich nicht egal.

Unsere ganze Kultur, unsere Erziehung, das Wirtschaftssystem, geht davon aus, dass wir uns eigentlich alle andauernd übers Ohr hauen wollen – und dass nicht genug für alle da ist.

Macht uns das glücklich? Oder auch nur sicherer?

Im Gegenteil, es dient ausschließlich den Interessen der Big Player. Und nationalistischen, autokratischen Demagogen, die unsere Sehnsucht nach Zugehörigkeit ausnutzen. Es ist ein gieriges System. Und es ist so mächtig und verbreitet, dass es richtig Anstrengung kostet, was dagegen zu setzen. Das System sitzt ja auch in uns.

Deshalb stecken sie in Sieben Linden und in Kaufungen so viel Energie, Zeit und Herzblut in die bewusste Gestaltung ihres Zusammenlebens.

Beim Feiern tankt man sie dann wieder auf, die Energie.

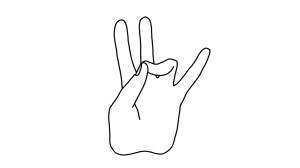

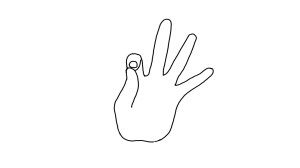

3. Reflect (Nachdenken)

Immer wieder hinschauen, was ist, nachdenken, ob alles noch stimmt, auf den Misthaufen werfen, was nicht mehr passt und immer wieder die Regeln und Formen anpassen: das sind die berühmten Feedbackschleifen aus der Permakultur, sie passen auch aufs Zusammenleben.

4. Direct (Lenken)

Verantwortung übernehmen. Sich verpflichten. Entscheidungen treffen und in die Pötte kommen. Einfach anfangen. durchhalten, Sachen zuende bringen. Sonst ändert sich nie was.

Und wieso ist die Reihenfolge so wichtig?

Yunkaporta beschreibt, wie australische „Entwicklungshelfer“ ihre Projekte mit Aborigines angehen: nämlich genau umgekehrt. Die Weißen haben eine genaue Vorstellung davon, was gut ist für „die Indigenen“, und haben einen Plan, was sie dort machen wollen (direct). Dann merken sie, es funktioniert nicht, die Leute sind misstrauisch, wollen nichts kapieren, machen nicht mit. Also überlegen sie, woran das liegt (reflect). Aha, denken sie, vielleicht sollten wir erstmal vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen, wir schenken dem Dorf ein Auto für das Projekt (connect). Das Auto wird für alles mögliche benutzt, nur nicht für das Projekt, es wird von allen gefahren, auch ohne Führerschein, und ist nach kurzer Zeit Schrott. Tja, die Aborigines sind nun mal leider in der Steinzeit stecken geblieben, sie haben keinen Begriff von Eigentum, sie sind unverantwortlich und undankbar, sagen die Weißen – und fahren frustriert in die Stadt zurück. (Respekt?)

Natürlich hab ich mich auch gefragt, ob das was für mich wäre, in einer Gemeinschaft zu leben.

Es ist ja wirklich vernünftig, sich die Waschmaschine und das Werkzeug zu teilen und nicht jedesmal, wenn ich Lust auf andere Klamotten habe, shoppen zu gehen. Ist schon klar, wer was davon hat, wenn wir allein und in Kleinstfamilien leben und konsumieren, konsumieren, konsumieren.

Auch klar, wer dafür zahlt: die Menschen, die die Waschmaschinen und Klamotten herstellen, zu Billigstlöhnen, weit weg, unter schlimmsten Bedingungen. Bezahlen muss auch unsere Erde, die im Müll erstickt und ausgeraubt und verwüstet wird, als hätten wir mehrere davon. Unser „Wohlstand“ ist Diebstahl.

Dass Privatleute, einzelne Privatinteressen, die Macht haben über Ausbeutung, Armut und Hunger, Klimawandel und Artensterben, das kann ich nicht ändern, nicht alleine. Dafür müssen wir uns zusammentun, und dafür brauchen wir starke Bewegungen. Die gute Nachricht: die gibt es, die starken Bewegungen. Da passiert gerade ganz viel, überall auf der Welt.

Wir können anders zusammen leben. Es ist wunderbar zu sehen, dass es geht! Zum Beispiel in Gemeinschaften. Nun können wir nicht alle Dörfer gründen, nicht jeder will in einer Kommune leben, aber: ich kann erstmal zuhören, was der bekloppte Spinner da zu sagen hat (respect), dann kann ich ein Stück in seinen Schuhen laufen (connect), anschließend denke ich darüber nach (reflect), bevor ich reagiere und was sage – oder auch nicht (direct).

Das kann ich mit meinem Partner machen, mit meinen Kindern, im Arbeitsteam, mit meinem Chef, als Chefin, mit meinen Nachbarn, im Viertel, im Verein, auf der Straße, in der Politik.

Und in meinem Garten.

Wir müssen die unteilbare Menschenwürde verteidigen.

LikeGefällt 1 Person